Breve antología de Carmen Martín Gaite

Selección a cargo de

Azucena Pérez Tolón

Licenciada en Filología Hispánica y Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, Profesora de Lengua y Literatura y autora de libros de texto de bachillerato.

Índice del artículo

El alma humana se parece a las nubes. No hay quien la coja quieta en la misma postura.

Nubosidad variable, 1992.

1. Biografía

Carmen Martín Gaite es una de las escritoras indispensables para entender la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, desde la triste posguerra al cambio de siglo, es también una de las figuras más reconocidas y premiadas de la literatura española por su capacidad para analizar la psicología femenina en un contexto opresivo, por su manera de afrontar la crítica social desde lo cotidiano, por medio de un inconformismo silencioso y finalmente por un estilo narrativo que partiendo del realismo clásico abraza elementos simbólicos, a veces oníricos en una fusión singular. Martín Gaite es capaz de radiografiar el desencanto, la soledad, la opresión de la mujer durante el franquismo, pero también la resistencia y la utopía. Logra hacerse un hueco en la esfera pública de su época, donde predominaban los hombres y su legado sigue hoy vigente para las nuevas generaciones.

Carmen Martín Gaite (Salamanca 1925-Madrid 2000) es autora de una obra extensa: cuentos, novelas, poesía, ensayos y obras de teatro. Traduce importantes obras de la literatura europea como Madame Bovary o Cumbres borrascosas. Colabora asiduamente en periódicos y revistas nacionales: Diario16, El País, ABC, Cuadernos hispanoamericanos o Revista de Occidente.

Martín Gaite pertenece a una familia adinerada, su padre, notario de profesión, de ideas liberales y aficionado a la Historia planifica su educación con esmero: el bachillerato en instituciones laicas, idiomas y estudios universitarios. Tras licenciarse en Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca, en 1950 se traslada a Madrid donde coincide con Ignacio Aldecoa, al que había conocido en la universidad salmantina. Aldecoa la introduce en el círculo literario que más tarde se denominaría Generación del 50 a la que pertenecían Medardo Fraile, Alfonso Sastre, Jesús Fernández Santos o Rafael Sánchez Ferlosio con el que se casa en 1953. En 1955 publica su primer relato El balneario con la que obtiene el Premio Café Gijón. Dos años más tarde, recibe el Premio Nadal por Entre visillos, una de sus obras más representativas. Alterna la escritura de obras de teatro como A palo seco (1957) o La hermana pequeña (1959) con novelas como Las ataduras (1960), Ritmo lento (1963) y Retahílas (1974) donde se deja ver la influencia de sus raíces gallegas (había pasado parte de su infancia en Orense de donde procedía su madre).

En los años sesenta, dejó un poco de lado la escritura (estuvo diez años sin publicar) y se involucró en estudios históricos. Fruto de este trabajo, publica El proceso de Macanaz: historia de un empapelamiento (1970) sobre el político del siglo XVIII, Melchor de Macanaz y El conde de Guadalhorce, su época y su labor (1976). En esa línea de investigación construyó, también, su tesis doctoral con el título Lenguaje y estilo amorosos en los textos del siglo XVIII español, publicada en 1973, con el título Usos amorosos del dieciocho en España.

En 1976 recopila su poesía en un libro, titulado A rachas, y dos años después hace lo propio con sus relatos en Cuentos completos.

En 1978 se convierte en la primera mujer que obtiene el Premio Nacional de Literatura con El cuarto de atrás, posteriormente en 1994 lo volvería a recibir por el conjunto de su obra. Le siguen una larga lista de galardones: el Príncipe de Asturias (1988), el Premio Nacional de las Letras (1994) o la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes (1997). Colabora en guiones de series para Televisión Española como Santa Teresa de Jesús (1982) y Celia (1989), sobre los relatos de Elena Fortún.

Cultiva también la literatura juvenil, especialmente en alguno de sus cuentos («El castillo de las tres murallas» o «El pastel del diablo») y en su novela Caperucita en Manhattan (1990).

Entre sus ensayos obtiene gran éxito de público y crítica con Usos amorosos de la posguerra española (1987) donde retrata el papel que le corresponde a la mujer durante el franquismo. Cabe destacar también El cuento de nunca acabar donde analiza la creación literaria, nos da algunas claves de su escritura y reflexiona sobre los elementos más importantes de la vida como la infancia, el amor, la fugacidad de las cosas etc.

En los años 90 se reinventa y consigue el favor del público con obras como: Nubosidad variable, Lo raro es vivir o Irse de casa.

Martín Gaite huye de la complicación innecesaria del lenguaje o la pedantería terminológica. En un tiempo difícil, consigue burlar las restricciones de la censura con elegancia e ironía. Su vida personal está marcada por la tragedia, su primer hijo muere de meningitis a los siete meses de vida y su segunda hija fallece a los 29 años, víctima del sida, por entonces ya estaba separada de su marido. Ello no le impide disfrutar de su tiempo, con un espíritu inconformista y comprometido pero también bullicioso y jovial. Carmen Martín Gaite muere en su casa de Madrid en el barrio del Retiro el 23 de julio de 2000 víctima de un cáncer.

En el centenario de su nacimiento, la obra de Martín Gaite continúa presente en un momento en que el feminismo vuelve al debate público. Sigue vigente su mirada sobre la mujer a la que no presenta como víctima pasiva sino como persona que piensa, duda y se defiende. La autora reivindica el tiempo lento, la conversación y la escritura como refugio. Frente al ruido, el espectáculo y el algoritmo, ella defiende la introspección, la escucha, la ternura. Hoy su legado sigue en pie a través de una fundación «Martín Gaite» que preserva los bienes y la memoria de esta familia sin herederos. Así mismo, la fundación tiene como objeto la promoción de la cultura de la generación del medio siglo. La sede social permanece en la casa de la familia Martín Gaite en El Boalo (Madrid).

2. Obras

2.1. Compilaciones de relatos y novelas cortas

- El balneario (1955). Incluye la novela corta homónima, y los relatos «Los informes», «Un día de libertad» y «La chica de abajo».

- Las ataduras (1960).

- El pastel del diablo (1985).

- Dos relatos fantásticos (1986). Incluye el relato «El castillo de las tres murallas» (1981).

- Dos cuentos maravillosos (2009).

- Páginas escogidas (Siruela, 2024). Panorámica de todo su universo creativo con motivo del centenario de su nacimiento

2.2.Novelas

- Entre visillos (1958).

- Ritmo lento (1963).

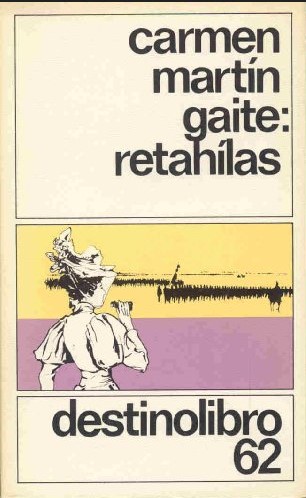

- Retahílas (1974).

- Fragmentos de interior (1976).

- El cuarto de atrás (1978).

- Caperucita en Manhattan (1990).

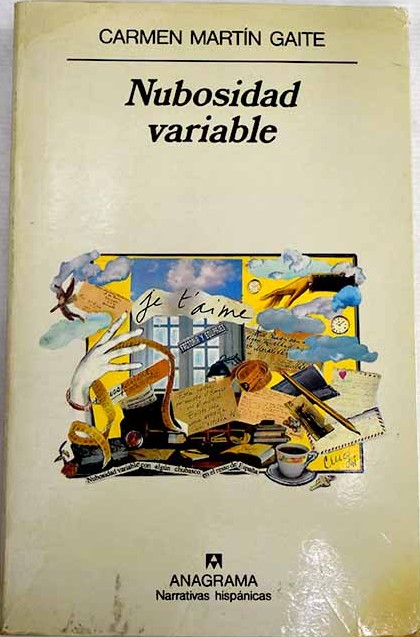

- Nubosidad variable (1992).

- La reina de las nieves (1994).

- Lo raro es vivir (1996).

- Irse de casa (1998).

- Los parentescos (2001), inconclusa.

2.3. Ensayo

- El proceso de Macanaz: historia de un empapelamiento (1970).

- Usos amorosos del dieciocho en España (1973).

- El conde de Guadalhorce, su época y su labor (1976).

- El cuento de nunca acabar (notas sobre la narración, el amor y la mentira) (1983).

- Desde la ventana: enfoque femenino de la literatura española (1987).

- Usos amorosos de la posguerra española (1987).

- Vida cotidiana en tiempos de Goya (con Natalia Seseña y Gonzalo Anes) (1996).

- Cuadernos de todo (2002). Recopilación póstuma de textos variados.

2.4. Poesía

- A rachas (1973).

- Todo es un cuento roto en Nueva York (1986).

- Después de todo. Poesía a rachas (1993).

- A rachas (2000). Recopilación de todos sus poemas

2.5. Epistolario

- Correspondencia (2011), con Juan Benet.

3. Breve antología de su obra

3.1. Relatos y novelas cortas

El balneario (1955)

El balneario es un relato breve de Martín Gaite dio título a su primer libro. Este fragmento pertenece a la primera parte del relato con un narrador en primera persona introspectivo que nos acerca al interior de la protagonista y muestra la relación que tiene con la pareja que la acompaña.

Yacía en el asiento de al lado, en una postura tan inverosímil que no se sabía dónde tenía las manos y dónde los pies. Apoyaba un poquito la frente en la ventanilla y miraba fijamente a través del cristal con una insultante tranquilidad, como si no hubiera oído jamás nada a su alrededor. Me sentí muy indignada contra él y también contra mí misma, llena de rabia por haber resistido tan poco tiempo, y que ese poco me hubiera parecido una eternidad. «Tengo que hablar con Carlos hoy mismo, luego. —Me dije, en medio de mi malestar—. Esto no puede seguir así. De hoy no pasa. Quiero poder hacer y decidir lo que me dé la gana sin tener que mirarle a la cara, sin esta dependencia y este miedo. Disponer de una cierta libertad». Y sentía gran prisa y angustia por hablarle, aunque ya sabía que no iba a poder. Imaginaba una y otra vez largos discursos, y se me embarullaban al acordarme de que él me estaría mirando cuando los hilvanase, de que pronunciaría: «Dime», y se quedaría esperando mis palabras con desconcertante indiferencia, como si supiera de antemano que nada de lo que fuera a oír podía inmutarle ni sorprenderle. De todas maneras, en cuanto bajásemos del autobús le hablaría. O tal vez sería mejor esperar a llegar al hotel. Yo estaría apoyada contra el respaldo de una butaca: «Verás, Carlos, yo no aguanto más. Llevamos demasiado tiempo así…». Pero así… ¿cómo? ¿Qué quiere decir así? Y luego, ¿es tanto tiempo realmente? A este hombre absorbente que me condiciona, que limita y atrofia mis palabras, que va a mi lado en el autobús, ¿hace tanto tiempo que lo conozco, que me lo encuentro al lado al volver la cabeza? Lo primero que no sé es el tiempo que va durando este viaje. Pasábamos por una pradera con árboles regularmente colocados, que dejaban su sombra redonda clavada en el suelo, como un pozo. Le daba el sol; había un hombre tendido, comiendo una manzana; había dos niños parados, cogidos de la mano; había un espantapájaros con la chaqueta llena de remiendos. La hierba se ondulaba y crecía, como una marea, persiguiendo el autobús. Detrás de él, detrás de él, detrás de él… —Pero, vamos a ver, ¿van ustedes al balneario sí o no? —Interpeló el cobrador, fuera de sí. Dios mío, sí, el balneario… Yo ya había vuelto a cerrar los ojos. No podía ser. Había que bajarse. Nos estaban mirando todos los viajeros. Tal vez habíamos pasado ya el puente…, aquel puente. Sacudir a Carlos, las maletas… Pero antes de cualquier otra cosa, era necesario dar una explicación al hombre de las rodillas abolladas, que no se movía de allí. De su cartera de cuero sobada y entreabierta subí los ojos a su rostro por primera vez.

El pastel del diablo (1985)

Es un relato juvenil lleno de misterio y simbolismo, ambientado en un pueblo en la posguerra española donde los secretos y silencios conviven con sus habitantes. Entrelaza lo cotidiano con lo fantástico, tejiendo una línea muy estrecha entre la realidad y la superstición.

Desde que dejó de ir a la escuela, a Sorpresa se le redobló su afición por inventar cuentos. Los pocos que había podido leer o que le habían contado se los sabía ya tan de memoria que no le divertían. Pero había sacado una cosa en consecuencia: tanto en los cuentos que recordaban los viejos como en los que el maestro les daba a leer o les contaba, siempre había un momento en que alguien salía de viaje, y ese momento era como un imán que hacía girar a su alrededor los demás argumentos; a partir de entonces cambiaba todo. Los protagonistas del cuento se ponían en camino para salir en busca de algo que deseaban mucho o les deparaba el azar. Unas veces encontraban lo que iban buscando y otras no; daba igual. Lo importante era el viaje y las cosas nuevas que aprendían o veían al hacerlo. Yendo de acá para allá se transformaban en otros. Era como si viajaran precisamente para cambiar la vida que padecían al empezar el cuento. Y para poderlo contar. ─ Si no pasa algo nuevo, no hay nada que contar. ¿Qué cuento vas a sacar de las cosas que te pasan todos los días? ─le decía Sorpresa a Pizco, el chico del herrero, que siempre la escuchaba con los ojos muy abiertos.

De su ventana a la mía (1989)

Recogido en el volumen Madres e hijas de Laura Freixas. El relato, situado en Nueva York, trata uno de los temas preferidos de la autora, las relaciones familiares, sobre todo entre madre e hija.

La ventana de mi madre estaba iluminada por el sol poniente y vibraba con destellos de todos los colores cuando mis palabras llegaban a tocar el cristal; era grande y resplandecía como un brillante irisado entre el humo, el acero y el cemento. Pero de la habitación a que pertenecía esa ventana nada podría decirse con certidumbre, sino que tal vez era una mezcla de muchas habitaciones, de todas en las que ella se sentó alguna vez a mirar por la ventana.

Desde un criterio puramente geográfico, pienso ahora, que estoy despierta y miro en esa dirección, que sería lógico localizarla en Long Island o Queens, pero no. Estaba mucho más allá, en ese más allá ilocalizable adonde precisamente ponen proa los ojos de todas las mujeres del mundo cuando miran por una ventana y la convierten en punto de embarque, en andén, en alfombra mágica desde donde se hacen invisibles para fugarse.

Nadie puede enjaular los ojos de una mujer que se acerca a una ventana, ni prohibirles que surquen el mundo hasta confines ignotos. En todos los claustros, cocinas, estrados y gabinetes de la literatura universal donde viven mujeres existe una ventana fundamental para la narración, de la misma manera que la suele haber también en los cuartos inhóspitos de hotel que pintó Edward Hopper y en las estancias embaldosadas de blanco y negro de los cuadros flamencos. Basta con eso para que se produzca a veces el prodigio: la mujer que leía una carta o que estaba guisando o hablando con una amiga mira de soslayo hacia los cristales, levanta una persiana o un visillo, y de sus ojos entumecidos empiezan a salir enloquecidos, rumbo al horizonte, pájaros en bandada que ningún ornitólogo podrá clasificar, cazar ningún arquero ni acariciar ningún enamorado y que levantan vuelo hacia el reino inconcreto del que sólo se sabe que está lejos, que no lo ha visto nadie y que acoge a todos los pájaros ateridos y audaces, brindándoles terreno para que hagan su nido en él unos instantes.

Mi madre siempre tuvo la costumbre de acercar a la ventana la camilla donde leía o cosía, y aquel punto del cuarto de estar era el ancla, era el centro de la casa. Yo me venía allí con mis cuadernos para hacer los deberes, y desde niña supe que la hora que más le gustaba para fugarse era la del atardecer, esa frontera entre dos luces, cuando ya no se distinguen bien las letras ni el color de los hilos y resulta difícil enhebrar una aguja; supe que cuando abandonaba sobre el regazo la labor o el libro y empezaba a mirar por la ventana, era cuando se iba de viaje. «No encendáis todavía la luz —decía—, que quiero ver atardecer». Yo no me iba, pero casi nunca le hablaba porque sabía que era interrumpirla. Y en aquel silencio que caía con la tarde sobre su labor y mis cuadernos, de tanto envidiarla y de tanto mirarla, aprendí no sé cómo a fugarme yo también...

3.2. Novelas

Entre visillos (1958)

Dentro del llamado neorrealismo, esta novela describe la sociedad de posguerra en una ciudad de provincias. Refleja la vida aburrida y sin ilusiones de los jóvenes sobre todo de las mujeres.

Ayer vino Gertru. No la veía desde antes del verano. Salimos a dar un paseo. Me dijo que no creyera que porque ahora está tan contenta ya no se acuerda de mí; que estaba deseando poder tener un día para contarme cosas. Fuimos por la chopera del río paralela a la carretera de Madrid. Yo me acordaba del verano pasado, cuando veníamos a buscar bichos para la colección con nuestros frasquitos de boca ancha llenos de serrín empapado de gasolina. Dice que ella este curso por fin no se matricula, porque a Ángel no le gusta el ambiente del Instituto. Yo le pregunté que por qué, y es que ella por lo visto le ha contado lo de Fonsi, aquella chica de quinto que tuvo un hijo el año pasado. En nuestras casas no lo habíamos dicho; no sé por qué se lo ha tenido que contar a él. Me enseñó una polvera que le ha regalado, pequeñita, de oro. ─Fíjate qué ilusión. ¿Sabes lo que me dijo al dármela? Que la tenía guardada su madre para cuando tuviera la primera novia formal. Ya ves tú; ya le ha hablado de mí a su madre. Que si no me parecía maravilloso. Me obligaba a mirarla, cogiéndome del brazo con sus gestos impulsivos. Se había pintado un poco los ojos y a mí me parecía que se iba a avergonzar de que se lo notase. Luego me contó que se pone de largo dentro de pocos días en una fiesta que dan en el aeropuerto, que ella ya sabe cómo lo van a adornar todo, porque Ángel es capitán de aviación y uno de los que lo organizan; que han estado juntos comprando bebidas, farolillos y colgantes de colores. Me explicó con muchos detalles cómo es su traje de noche; se soltaba de mí entre las explicaciones y daba vueltas de vals por la orilla, sorteando los árboles y echando la cabeza para atrás. Se paró en un tronco y me fue haciendo con el dedo una especie de plano de la entrada al aeropuerto y de los hangares donde van a dar la fiesta. Quería que me lo imaginara exactamente para que le diera alguna idea original de cómo lo adornaría yo, por si le sirve a Ángel lo que yo diga. No comprendía que no hubiera convencido a mis hermanas para ir yo también, tan fantástico como será. No le quise contar que he tenido que insistir para convencerlas precisamente de lo contrario. Le dije sólo que soy pequeña todavía. Quería que hablara ella y me dejara a mí. ─Tú me llevas dos meses, Natalia. ¿Es que ya no te acuerdas? ─dijo. Y se reía─. ¿Tan mayor te parezco ahora? Estábamos en el sitio de las barcas y hacía una tarde muy buena. Yo quise que remáramos un poco, pero Gertru tenía prisa por volver a las siete, y además no quería arrugarse el vestido de organza amarilla. Yo me senté en la hierba contra el tronco de un árbol, y ella se quedó de pie. Se agachaba a recoger piedras planas y las echaba al río; brincaban dos o tres veces antes de hundirse, parecían ranitas, y a mí me gustaba mirar los círculos que dejaban en el agua. Me dijo que por qué estaba tan callada, que le contase alguna cosa, pero yo no sabía qué contar...

Retahílas (1974)

En esta novela se tratan temas recurrentes en la obra de Martín Gaite, la comunicación, el paso del tiempo, las relaciones personales, los secretos. Técnicamente es una reproducción integra del diálogo que mantienen dos personajes en una noche en vela, no hay intervención del narrador. Cuando acaba la conversación se rompe el hechizo.

A Harry se lo dije al final de la visita; ya eran más de las tres de la mañana cuando me fui, me había estado enseñando al final toda la casa y le digo al salir, parándome en la puerta de la cocina y echando una mirada adentro como para despedirme: «Oye, no sé si he soñado todo esto que hemos estado hablando, ni si tu casa y tú sois verdad, no te das cuenta de lo poco que tienes que ver con papá, y es lo que me parece increíble, que no te des cuenta, no tenéis que ver nada» y él me dijo que a la gente no es tan fácil conocerla y si es familia menos, habló en general, sin referirse al caso concreto de las diferencias entre papá y él, como si las conociera y les diera importancia o como negándome que existieran, no sé. Y esto te lo explicas a veces en casos de amistades pasadas, cuando se te enquista el recuerdo de una persona de una determinada manera y te sigues refiriendo siempre a esa imagen pasada; pero es que, Eulalia, Harry y papá no es que hayan sido amigos, es que lo son todavía, se siguen escribiendo, había recibido una carta larga hacía dos días y estaba contentísimo, dice que es la persona que más le gusta que le escriba, lo adora, y te presenta a un ser conflictivo al que tú no conoces ni por el forro, dices «¿será posible?»; y al volverle a ver, es lógico, le pasaría a cualquiera, ya no miras a ese ser que no tenías ni idea, a ver si aparece algún atisbo de él, que fue lo que me ocurrió a mí en cuanto me lo eché a la cara y luego durante tres o cuatro días, estaba como al acecho, ¿entiendes? Debajo de los gestos habituales de coger un vaso sobándole la parte de abajo con las yemas de los dedos o de entornar los ojos cuando habla mucha gente a la vez o de quitarse distraído hilitos y motas de la chaqueta o, no sé, cosas que ha hecho toda la vida como esa falsa tranquilidad cuando otro se exalta, ¿sabes?, que dice así bajito como para él mismo «que sí, que sí, de acuerdo» y se tapa un poquito la boca, pues a todo eso le buscaba yo su razón escondida.

El cuarto de atrás (1978)

La novela mezcla la memoria íntima con el relato de misterio, en un juego metaliterario que se adelanta a lo que más tarde algunos denominan autoficción.

Pretender al mismo tiempo entender y soñar: ahí está la condena de mis noches. Yo, entonces, no quería entender nada; veía el enjambre de estrellas subiendo, sentía el zumbido del silencio, y el tacto de la sábana, me abrazaba a la almohada y me quedaba quieta, pero ¡qué iba a ser igual!, esperaba la transformación sumida en una impaciencia placentera, como antes de entrar en el circo, cuando mis padres estaban sacando las entradas y me decían: «no te pierdas que hay mucho barullo», y yo quieta allí, entre el barullo, mirando fascinada los carteles donde se anunciaba lo que dentro de poco iba a ver; algo de temor sí, porque podían mirarme los leones o caerse el trapecista de lo más alto, pero también avidez y audacia y sobre todo, un sacarle gusto a aquella espera, vivirla a sabiendas de que lo mejor está siempre en esperar, desde pequeña he creído eso, hasta hace poco. Daría lo que fuera por revivir aquella sensación, mi alma al diablo, sólo volviéndola a probar, siquiera unos minutos, podría entender las diferencias con esta desazón desde la que ahora intento convocarla, vana convocatoria, las palabras bailan y se me alejan, es como empeñarse en leer sin gafas la letra menuda. Entonces, ¿qué hago?… Pues nada, si he perdido las gafas, me pondré a hacer dibujos sencillos, eso descansa los ojos; me voy a figurar que estoy trazando rayas con un palito sobre la arena de la playa, da mucho gusto porque la arena es dura y el palito afilado, o tal vez sea un caracol puntiagudo, no importa, tampoco sé qué playa es, podría ser Zumaya o La Lanzada, es por la tarde y no hay nadie, el sol desciende rojo y achatado, entre bruma, a bañarse en el mar. Pinto, pinto, ¿qué pinto?, ¿con qué color y con qué letrita? Con la C de mi nombre, tres cosas con la C, primero una casa, luego un cuarto y luego una cama. La casa tiene un balcón antiguo sobre una plaza pequeña, se pintan los barrotes gruesos y paralelos y detrás las puertas que dan al interior, abiertas porque era primavera, y de la placita (aunque no la pinte, la veo, siempre la vuelvo a ver) venía el ruido del agua cayendo por tres caños al pilón de una fuente que había en medio, el único ruido que entraba al cuarto de noche. Ya estamos en el cuarto: se empieza por el ángulo del techo y, arrancando de ahí para abajo, la raya vertical donde se juntan las paredes. Bueno, ya, al suelo no hace falta llegar porque lo tapa la cama, que está apoyada contra la esquina, una cama turca; de día se ponían almohadones y servía para tirarse en los ratos de aburrimiento, es fácil de pintar: un simple rectángulo sin cabecera, las dos líneas un poco curvas de la almohada, la vertical del embozo y el resto del espacio cuajado de tildes de eñe, imitando el dibujo de la colcha. Ya está todo; no ha quedado muy bien, pero no importa, se completa cerrando los ojos, para eso sí vale tener los ojos cerrados: la mutación de decorados ha sido siempre la especialidad de las estrellitas fulgurantes, el primer número del espectáculo que anuncian aire arriba con su risa de payaso. Ha empezado el vaivén, ya no puedo saber si estoy acostada en esta cama o en aquélla; creo, más bien, que paso de una a otra. (…)

La literatura es un desafío a la lógica, no un refugio contra la incertidumbre. (…)

─¿Usted cree que yo tomo la literatura como refugio?

─Sí, por supuesto, pero no le vale de nada.

─Ningún refugio vale de nada, pero no se puede vivir al raso.

─Se puede intentar.

─Sería meterse en un laberinto.

─En un laberinto bueno, pero no en un castillo. Hay que elegir entre perderse y defenderse.

Caperucita en Manhattan (1990)

Esta novela juvenil recrea y adapta el cuento clásico (Caperucita roja) sobre la iniciación a la vida adulta y los peligros que conlleva hacer uso de la libertad individual. Situada en Nueva York, Martín Gaite lo escribió tras la muerte de su hija.

La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa en los atlas geográficos y al llegar se forma uno un poco de lío. Está compuesta por diversos distritos, señalados en el mapa callejero con colores diferentes, pero el más conocido de todos es Manhattan, el que impone su ley a los demás y los empequeñece y los deslumbra. Le suele corresponder el color amarillo. Sale en las guías turísticas y en el cine y en las novelas. Mucha gente se cree que Manhattan es Nueva York, cuando simplemente forma parte de Nueva York. Una parte especial, eso sí. Se trata de una isla en forma de jamón con un pastel de espinacas en el centro que se llama Central Park. Es un gran parque alargado por donde resulta excitante caminar de noche, escondiéndose de vez en cuando detrás de los árboles por miedo a los ladrones y asesinos que andan por todas partes y sacando un poquito la cabeza para ver brillar las luces de los anuncios y de los rascacielos que flanquean el pastel de espinacas, como un ejército de velas encendidas para celebrar el cumpleaños de un rey milenario. Pero a las personas mayores no se les ve alegría en la cara cuando cruzan el parque velozmente en taxis amarillos o coches grandes de charol, pensando en sus negocios y mirando nerviosos el reloj de pulsera porque llegan con retraso a algún sitio. Y los niños, que son los que más disfrutarían corriendo esa aventura nocturna, siempre están metidos en sus casas viendo la televisión, donde aparecen muchas historias que les avisan de lo peligroso que es salir de noche. Cambian de canal con el mando a distancia y no ven más que gente corriendo que se escapa de algo. Les entra sueño y bostezan. Manhattan es una isla entre ríos. Las calles que quedan a la derecha de Central Park y corren en sentido horizontal terminan en un río que se llama el East River, por estar al este, y las de la izquierda en otro: el río Hudson. Se abrazan uno con otro por abajo y por arriba. El East River tiene varios puentes, a cual más complicado y misterioso, que unen la isla por esa parte con otros barrios de la ciudad, uno de los cuales se llama Brooklyn, como también el famoso puente que conduce a él. El puente de Brooklyn es el último, el que queda más al sur, tiene mucho tráfico y está adornado con hilos de luces formando festón que desde lejos parecen farolillos de verbena. Se encienden cuando el cielo se empieza a poner malva y ya todos los niños han vuelto del colegio en autobuses a encerrarse en sus casas. Vigilando Manhattan por la parte de abajo del jamón, donde se mezclan los dos ríos, hay una islita con una estatua enorme de metal verdoso que lleva una antorcha en su brazo levantado y a la que vienen a visitar todos los turistas del mundo. Es la estatua de la Libertad, vive allí como un santo en su santuario, y por las noches, aburrida de que la hayan retratado tantas veces durante el día, se duerme sin que nadie lo note. Y entonces empiezan a pasar cosas raras.

Nubosidad variable (1992)

Narra la historia de dos mujeres, amigas en la infancia que se reencuentran en la madurez y ajustan cuentas con su pasado y su presente. De nuevo la comunicación, las relaciones interpersonales, la necesidad de tener un interlocutor para salvarse de uno mismo.

Volví a mirar a la ventana y se empezó a recomponer el hilo de la memoria. Una niña rubia en clase de Matemáticas y el profesor que dice: «Está usted en las nubes, señorita Montalvo». A ella le gustaba inventar palabras y desmontar las que oía por primera vez, hacer combinaciones con las piezas resultantes, separar y poner juntas las que se repetían. Las palabras un poco largas eran como vestidos de corpiño, chaleco y falda, y se le podía poner el chaleco de una a la falda de otra con el mismo corpiño, o al revés, que fuera la falda lo que cambiase. Alternado la «f» y la «g», por ejemplo, salían diferentes modalidades de paz, de muerte, de santidad y de testimonio: pacificar y apaciguar, mortificar y amortiguar, santificar y santiguar, testificar y atestiguar; era un juego bastante divertido para hacerlo con diccionario. Algunos corpiños como «filo», que quería decir amistad, y «logos», que quería decir palabra, abrigaban mucho y permitían variaciones muy interesantes. Ella un día los puso juntos y resultó un personaje francamente seductor: el filólogo o amigo de las palabras. Lo dibujó en un cuaderno tal y como se lo imaginaba, con gafas color malva, un sombrero puntiagudo y en la mano un cazamariposas grande por donde entraban frases en espiral a las que pintó alas. Luego vino a saber que la palabra «filólogo» ya existía, que no la había inventado ella.

─Pero da igual, lo que ha hecho usted es entenderla y aplicársela ─le dijo don Pedro Larroque, el profesor de literatura─. No deje nunca el cazamariposas. Es uno de los entretenimientos más sanos: atrapar palabras y jugar con ellas. O sea, que le daba alas. Y ella les daba alas a las palabras, porque era su amiga, y porque ser amigo de alguien es desearle que vuele. Dibujó otra versión del filólogo más detallada, y esta vez tenía trenzas rubias. A su espalda, un ángel de pelo escaso y nariz aguileña le estaba prendiendo en los hombros unas alas plateadas. Al profesor de Matemáticas, en cambio, no le divertían nada estos juegos de palabras, le parecían una desatención a los problemas serios, una manipulación peligrosa del dos y dos son cuatro. Una pérdida de tiempo. Cuando un buen día, sin más preámbulos, empezó a hablar de logaritmos, hubo una interrupción inesperada y un tanto escandalosa. La niña del cazamariposas se había puesto de pie para preguntar si aquello que oía por primera vez, podía significar una mezcla de palabra y ritmo. Las demás alumnas se quedaron con la boca abierta y el profesor se enfadó.

Lo raro es vivir (1996)

La protagonista reflexiona sobre la infancia, las relaciones familiares, la búsqueda del amor y la muerte. Una reflexión sobre la existencia humana a través de una mujer cercana a los cuarenta años.

Por aquellos primeros días de julio, mientras esperaba la llamada del hombre alto, pensaba mucho en la muerte. Pero de una manera sorda y abstracta, a modo de tamborileo persistente que no dejaba de sonar a pesar mío, un telón de fondo con dibujos que los faraones encargaron para conmemorar a sus muertos. Lo que más me extrañaba era haberme acostumbrado tan pronto a pensar en mi madre como en alguien que nunca más pasaría calor en verano ni se asomaría de noche a mirar las azoteas de Madrid, tan perteneciente al pasado como Vidal y Villalba. Ya no oye —me decía—, ya no puede explicar nada aunque se lo pregunte, ya no puede mentir ni defenderse, se ha ido de puntillas con sus cosas, con su mirada indescifrable, ya no pasa calor, la parte de mi infancia enredada en su ovillo se la llevó con ella. No pensaba «se la llevará», como otras veces al imaginar con sobresalto su ausencia, sino «se la llevó», lo pensaba como algo inexorable. Y el cordón umbilical de las historias pendientes se cubría de herrumbre. Decir «se llevó parte de mi infancia» era verme volando en sus brazos aún jóvenes hacia un lugar remoto; se interrumpían mis juegos y mis preguntas, quedaban los atlas sin cerrar, las fichas del parchís sin recoger, el puzzle a medias, los lápices de colores con la punta rota, la bici derribada, «¡date prisa!», y un torbellino nos arrancaba del suelo aire arriba, «vamos, no tengas miedo, agárrate fuerte a mí»; era como un cohete espacial, pero yo sabía que luego iba a caer y meterse en las entrañas de la tierra, y cerraba los ojos temblando.

3.3. Poesía

Carmen Martín Gaite no dejó nunca de escribir poesía. En su obra se rastrea su propia biografía desde sus anhelos juveniles al dolor tras la muerte de su hija. En el Prólogo a la edición de sus poemas grabados para el sello discográfico Avizor Récords (A rachas, 2000) cuenta como la poesía llegaba a su vida sin avisar:

Irrumpía en mi casa sin previo aviso, como un amigo calamitoso y algo enfermo que busca cobijo en un raro recinto, milagrosamente indemne del naufragio, donde nadie le va a echar en cara sus ausencias. Se presentaba y lo inundaba todo con su olor a eucaliptus, intempestivamente, igual que se largaba luego sin despedirse: a rachas.

Espiga sin granar

Alguien está conmigo a quien no veo,

que me recoge el alma como un traje arrugado

y me la va subiendo de los pies a los hombros:

la mujer que seré.

No alcanzo todavía a mirar cara a cara

a esa mujer secreta, que apenas si aletea

cuando deja de oírme trajinar

y avizora en la gruta del silencio

inexorables sendas

que algún día tendré que recorrer

y que ella ya conoce, recorre y selecciona

con su dedo de aire

entre la red tupida de señales

de un mapa estrafalario…

Certezas

Habéis empujado hacia mí estas piedras

Me habéis amurallado

para que me acostumbre.

Pero aunque ahora no pueda

ni intente dar un paso,

ni siquiera proyecte fuga alguna,

ya sé que es por allí

por donde quiero ir,

sé por dónde se va.

Mirad, os lo señalo: por aquella ranura de poniente.

Todo es un cuento roto en Nueva York

Todo es un cuento roto en Nueva York

donde ninguna trama se ha de tener por cierta,

recitado de forma intermitente

entre guiños de flash

en el gran escenario giratorio

al que afluyen en mezcla simultánea

la basura y el oro,

gente que tira y gente que recoge.

(...)

Cansada de rodar,

de soñar apariencias,

de debatirse en vano

ensayando posturas de defensa o de ataque,

de convertirse en otra,

esa mujer perdida por Manhattan

se ha escondido en un cuadro de Edward Hopper,

se ha sentado en la cama de una pensión anónima

y ya no espera nada.

Sin abrir tan siquiera la maleta,

acaba de quitarse los zapatos

porque los pies le duelen,

y se ha quedado sola entre cuatro paredes,

condenada a aguantar a palo seco

esa luz de la tarde ya en declive

que se filtra en la estancia

veteada de brillos engañosos,

con los brazos caídos y la mirada estática,

clavada eternamente de cara a una venta

que de tan bien pintada parece de verdad.

3.4. Ensayo

El cuento de nunca acabar (1983)

Se ha convertido en una auténtica Poética. A través de ella conocemos y disfrutamos del extraordinario mundo que caracteriza la obra y la vida de Martín Gaite. Va dirigida a los lectores inocentes imaginativos, que juegan con las palabras que maduran a través del cuento de nunca acabar que es su propia vida.

Recuerdo que mi hermana y yo, de pequeñas, inventamos un pasatiempo consistente en llevar por cuenta las veces que hacía su aparición en los relatos de la gente el verbo «decir» en sus distintos disfraces, como ella y yo llamábamos entonces a los tiempos y formas verbales que, con monótono empeño, se obstinaba en clasificar para nuestro provecho escolar una tal doña Ángeles; y siempre nos producía una jocosa y renovada sorpresa aquella nutrida procesión de «y yo le dije», «como decía mi abuelo», «eso, por lo menos, es lo que le han dicho a Juliana», «a saber lo que me dirá», «con que se lo digo y se pone... ¿sabes lo que me dijo?», prolijo trabalenguas que, en otras ocasiones, nos daba pie para aguzar nuestras dotes cómicas y hacer parodia de las visitas que venían a casa, incluyendo sus gestos y actitudes.

Posteriormente, cuando me aficioné a la literatura, pude comprobar que no era otro, en sustancia, el origen de la narración dentro de la narración, recurso del que casi ninguna novela es capaz de prescindir y con el que se cuenta habitualmente. Siempre está a punto de aparecer, en el tramo más inesperado del relato, un personaje nuevo que se va a poner a contar sucedidos ajenos al texto de lo que hasta entonces estaba sucediendo, y es tan importante su injerencia como portador de narración nueva que, aunque hubiera sido descrito antes por sus atributos físicos, no cobra entidad ni relieve para el lector hasta que se pone a hablar. A las personas, en efecto, se las recuerda por las palabras que han dicho y las historias que han contado –y sobre todo por cómo y a través de qué humor las han contado– mucho más que por su estatura o el color de su pelo, lo cual se comprueba con una nitidez desgarradora siempre que un ser querido muere o deja de querernos, ocasiones ambas en que el único expediente válido para revivir su presencia es acudir a nuestra memoria en busca de las cosas que ese ser nos contaba o nos decía, como si sólo su palabra, al resucitar los gestos que la acompañaron, nos refrendara aquel añorado existir y lo hiciera perdurar de alguna manera. Y en nombre de esta misma intuición, cuando nos sentimos impulsados a hablar de esa persona con otra que no la conoció, también tendemos a encender en esta última el interés por las historias de que fue portadora la primera y mediante las cuales, al dedicárnoslas, tejió su relación con nosotros.

Ya con esto se deja insinuada una complicada cuestión que espero tener tiempo de explayar a lo largo del viaje que emprendo, relativa a las peculiaridades y diferente disposición de cada cual para enfrentarse con los discursos y relatos ajenos, es decir, a su manera de recogerlos. La versión de lo escuchado, al elaborarse de acuerdo con preferencias y circunstancias personales, modifica siempre, en mayor o menor medida, el acontecer real del discurso tal como se produjo, aun cuando exista la sincera pretensión de estarlo transcribiendo de modo fidedigno, y en eso estriba la estimulante levadura del material narrativo en perenne variación, así como las dificultades que opone al análisis. Quien se pone a dar cuenta de un relato a cuyo nacimiento asistió, se siente tentado simultáneamente a dar noticias de esa gestación y proceso introduciendo su propio personaje de narrador, en el cual le resultará difícil no complacerse. Si este elemento de complacencia se desorbita –y se desorbita muchas veces– puede llegar a erigirse en protagonista de la historia escuchada quien pudo o debió quedarse en mero soporte de ella.

Usos amorosos del dieciocho en España (1973)

Este ensayo es el resultado de la tesis doctoral titulada Lenguaje y estilo amorosos en los textos del siglo XVIII español, que la autora presentó en la Facultad de Filología de la Universidad de Madrid en 1972.

La moda del cortejo, por muy pueril y estúpida que fuera, supone una importante revolución en las costumbres femeninas españolas, significa la semilla de un primer conato explícito de malestar matrimonial y da lugar, por vez primera a través de las polémicas que desencadenó, a una relativa toma de conciencia —aun cuando muy minoritaria— con respecto a posibles reivindicaciones de la mujer en la sociedad. Y, si bien me he ceñido a la época en que floreció esta moda y mis desviaciones han sido retrospectivas, es decir, que no he hecho nunca alusiones a los aspectos que actualmente hayan venido a presentar situaciones galantes más o menos comparables, repito que el tema me ha interesado como posible tramo de un proceso que está sin estudiar: el del enfrentamiento de las mujeres con las consignas amorosas que les impone la época en que les ha tocado vivir. Y nunca he olvidado —porque además nada de lo que bulle en torno me consentiría ese olvido— las fricciones actuales de tal proceso, sus logros, fluctuaciones y debates, sus callejones sin salida. Ni, por supuesto, el lugar desde el que yo misma, con los pies aquí y los ojos en esos papeles de antaño, a ratos de espectadora y a ratos en la brega, he venido tratando de mantener la mente a salvo e intentando desenmarañar algún cabo de hilo para unir, a través del contradictorio siglo XIX, los vicios del cortejo con las falacias y tergiversaciones que anidan en la raíz de muchas relaciones extramatrimoniales padecidas por mujeres de hoy.

Usos amorosos de la posguerra española (1987)

En el libro Martín Gaite retrata la sociedad de la década de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Pone su mirada sobre el modelo de mujer que fomentó la dictadura franquista que no era otro que una mujer recatada, sometida al varón y cuyo único sueño era el matrimonio. Para ello, la autora analizó películas, consultorios sentimentales radiofónicos, revistas del corazón o discursos políticos de la época.

La relación de la mujer con sus ropas, mucho más respetuosa y menos desdolida de lo que había de serlo en el futuro, es de fundamental importancia para entender también su relación con los hombres, a los que tanto arreglo intimidaba, aunque en principio fuera dedicado a ellos. Arreglarse (que no en vano lleva engastada la palabra « regla» e n s u etimología) era una ceremonia principalmente encaminada a atraer a un hombre, pero, eso sí, sin que se notara que se le quería atraer. En todos los detalles de aquella ceremonia se traslucía la estrategia de la chica decente para hacerse respetar y no dar demasiadas facilidades frente a los posibles acosos de un amor impetuoso o repentino. El « desarreglo» los podía propiciar. La prenda clave, por afectar a la zona más sagrada e inquietante del cuerpo femenino era la faja. Ninguna chica decente de los años cuarenta pudo librarse de aquella sujeción ni de sus molestas transpiraciones.

Algunas se atrevían a suprimirla en verano, época particularmente temida por los predicadores y moralistas. El verano, propiciador por excelencia del « desgobierno» , autorizaba a ciertas libertades como la de suprimir la faja, acentuar los escotes y quitarse las medias, bajo el falaz pretexto del calor. A la iglesia, por supuesto, estaba totalmente prohibido entrar sin medias o en manga corta. Algunas feligresas remediaban este segundo extremo aplicando a su antebrazo, antes de entrar en la casa de Dios, unos curiosos manguitos del tipo de los que usaban los carniceros, con gomas en el codo y en la muñeca. Pero el tema más candente de todos en cuanto empezaban a apretar los calores de fines de junio, era el de la moralidad en las playas. No era entonces el veraneo costumbre tan extendida como en la actualidad, pro tal vez por eso mismo se intuyan los desmanes de libertad, que podrían llegar a colarse por aquella brecha peligrosa. Junto al mar, sobretodo, símbolo sempiterno de perturbación, misterio y sensualidad, el cuerpo se ensanchaba y clamaba por sus fueros. Aquellos bañadores «lástex » con faldita incorporada, que tendían a sustituir los rigores de la faja, no eran, con todo, lo bastante tranquilizadores para censores tan estrictos como el padre Laburu, el padre Sariegos, el padre Venancio Marcos o el famoso cardenal Gomá, que en su libro Las modas y el lujo llegaba a evocar la muerte de aquellas «diosas carnales» en tonos apocalípticos:

Y ellas, que andan por la tierra como diosas carnales, buscando los ojos de sus adoradores, no piensan que dentro de poco aquella figura tan alabada tan adorada por los hombres sensuales, serán un montón de corrompida materia que habrá de apartarse de la vista de los hombres por hedionda, que apestará con su hedor, que no tendrá más caricias que la de los gusanos que la festejarán para devorarla.

Los célebres bandos de moralidad pública en playas y piscinas prohibían terminantemente a aquellas diosas carnales tomar el sol sin albornoz o llevar demasiado descubierta la espalda.

(Cap. VI. El arreglo a hurtadillas)

Dar palabra (1988)

Carmen Martín Gaite recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1988. Lo compartió con su compañero de Generación, el poeta José Ángel Valente y fue galardonada por el conjunto de su obra. Fue la primera mujer en conseguir este premio en esa categoría. Este es un fragmento de su discurso publicado por el diario El País el 16 de octubre de 1988.

¿Para qué se escribe? Nos lo preguntan mucho. No creo que ninguna actividad humana se vea tan continuamente obligada a justificarse a sí misma como la del escritor. Se escribe para lanzar al aire nuevas preguntas, para interrumpir los asertos ajenos, para tratar de entender mejor lo que no está tan claro como dicen. Para poner en tela de juicio incluso lo que uno mismo cree saber. Para distanciarse, mirar la realidad como un espectador y convencerse de que nada es lo que parece. Poca cosa, y al mismo tiempo ¡cuánta!

Un escritor, aunque haya vislumbrado la inconsistencia de su aportación personal e incluso la contribución al desorden que ésta puede suponer, escribe a pesar de todo ¿Por qué? Porque cree que lo que él va a decir no lo ha dicho nadie todavía desde ese punto de vista. Puede tomarse como una arrogancia, como un vicio o como una defensa, que de todo tendrá. Pero en cualquier caso, de acuerdo con la frase de Unamuno «creer es crear», me parece que la escritura es fundamentalmente algo relacionado con la fe, no con el medro ni con el negocio.

Y precisamente de ahí derivan las contradicciones de su aprendizaje. Porque si bien es cierto que cuando nos iniciamos en este ejercicio tenemos mucha menos destreza en el oficio, la fe suele ser mucho mayor en la primera edad cuando se acomete la aventura. A medida que van pasando los años y el escritor consigue un mayor o menor reconocimiento por parte del público, a veces se ve obligado a confesarse que la fe de los comienzos se le ha venido abajo y que sólo escribe para renovarla. Si no lo consigue, corre el peligro de estarse metiendo por unos raíles demasiado cómodos, que le van a amortiguar cualquier sobresalto. Y en el fondo de su ser no es eso lo que busca ni lo que quiere.

El de la escritura es un aprendizaje que nunca se cierra, que se está poniendo en cuestión cada vez que nos vemos ante un papel en blanco. Un carpintero que ha construido una mesa sólida puede estar razonablemente seguro de que ya ha aprendido a hacer mesas, pero a un escritor nadie le garantiza que, porque haya escrito un libro, el próximo tiene que ser mejor, ni siquiera tan bueno como aquel. Si lo da por sentado, puede que haya consumado su oficio, pero habrá dejado de enviciarse con él. Y lo pagará en aburrimiento (el suyo y el que suministra a sus lectores).

Es verdad que, una vez cubierta cierta etapa de su carrera, al escritor pueden servirle de ánimo, ¡cómo no!, las opiniones de los demás sobre el resultado de su obra, y también, claro está, los premios recibidos. Pero no debe caer en el halagüeño espejismo de justificar y dar por bueno, en nombre de lo que hizo, todo lo que haga en adelante: tiene que estar renovando perpetuamente aquella fe (…)

La tarea del escritor es una aventura solitaria y conlleva todos los titubeos, riesgos y sorpresas propios de cualquier aventura. Pero en un mundo donde se huye cada vez más de la soledad y de la aventura, el escritor es mirado con recelo: desconcierta como un nadador contra corriente. Y de todas partes surgen voces que le piden explicaciones y brazos que le quieren anexionar a un determinado grupo y hacerle tributario de sus normas, cuando el escritor sólo puede sobrevivir como tal inventando las suyas propias cada día: partiendo de cero.

4. Antología sonora: lecturas orales en 'Recitario APE Quevedo'

Recogemos a continuación algunas lecturas orales de fragmentos de obras de la autora, para lectoescucha.

- 345. Fragmento del capítulo «La pasión por hablar», de la novela Retahílas (1974).

- 698. Poema «Certezas», incluido en la antología poética A rachas (2000).

- 699. Fragmento «Por los años cuarenta, cuando nadie...», incluido en el ensayo Usos amorosos de la posguerra española (1987).

- 700. Fragmento «La moda del cortejo, por muy pueril y estúpida que fuera», perteneciente al ensayo Usos amorosos del dieciocho en España (1973).

- 702. Fragmento «Volví a mirar a la ventana y se empezó a recomponer el hilo de la memoria», perteneciente a la novela Nubosidad variable (1992).

- 704. Fragmento «La ciudad de Nueva York siempre aparece muy confusa», perteneciente a la novela Caperucita en Manhattan (1990).

- 707. Fragmento «¿Para qué se escribe?», perteneciente al discurso «Dar palabra» que pronunció al recibir el Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 1988, publicado en el diario El País el 16 de octubre.

- 709. Fragmento «Recuerdo que mi hermana y yo, de pequeñas, inventamos un pasatiempo», perteneciente al ensayo El cuento de nunca acabar (1983).