Sección CARPE VERBA

Carpe Verba

6.

El oficio de escribir

Mariano Calvo

Es licenciado en Ciencias de la Información y cursó estudios de Filología Hispánica. Su vida profesional se ha desarrollado en diversos medios de comunicación y gabinetes institucionales. Fue colaborador de la revista humorística La codorniz, corresponsal de TVE en Toledo y fundador de la Asociación de Amigos de Garcilaso. Ha obtenido medio centenar de premios, entre ellos el «Premio de Letras y Humanidades de Castilla-La Mancha» y los de Novela y Periodismo «Ciudad de Toledo». Ha publicado las novelas históricas Azarquiel, el astrónomo de Toledo, La catedral de los traductores y La leyenda del Cerro del Bú, así como los relatos El desencanto, La mujer que se creía la Lozana Andaluza y Tragicomedia del Bachiller que escribió La Celestina. Es autor de una biografía sobre Garcilaso de la Vega, una edición del Lazarillo de Tormes, un libro de Rutas literarias de Toledo, dos libros de artículos y una compilación de microrrelatos (La Utopía esperando sentada y otros microrrelatos de varia lección). En verso ha publicado Órbitas del silencio y el libro de sonetos Estampas de Don Quijote y Sancho. Se cuentan por cientos sus artículos en periódicos y revistas sobre temas culturales.

Nombres a las cosas

Cuando el hombre primitivo asomó por primera vez la cabeza fuera de su cueva, lo primero que hizo fue empezar a poner nombres a las cosas. Aquel esfuerzo denominador fue el primer ejercicio literario de la humanidad. Desde entonces, parece que el género humano se hubiera propuesto traducirlo todo a palabras. Desde lo más grande a lo más pequeño, todo debe tener nombre. ¡Si hasta tiene nombre esa bolita que hay dentro de los cascabeles, llamada «escrupulillo»!

La literatura no consiste en otra cosa que en convertir el desorden de la vida en un orden de palabras. Someter el mundo a las leyes de la gramática es hacernos la ilusión de que lo dominamos. Nombrando las cosas, las poseemos.

El oficio-afición de escribir es enormemente enriquecedor, siempre y cuando entendamos el término «enriquecedor» en un sentido puramente metafórico o metafísico, porque, por lo general, las letras no se llevan bien con los números, es decir, con los «averes monedados», tal cual dice el Mio Cid.

Como dijo Marcel Proust, «los libros son obra de la soledad e hijos del silencio». Efectivamente, la escritura es un trabajo tremendamente solitario que exige infinitas horas y que no tiene apenas recompensa económica. De hecho, la mayor parte de los escritores no pueden vivir de la literatura y se ven obligados a ejercer trabajos paralelos de subsistencia.

¿Entonces, dónde está el atractivo de semejante actividad? ¿Por qué existe esa legión de «letraheridos» que pasan la vida pegados a la máquina de escribir plasmando sus imaginaciones? Por dinero, sabemos que no. ¿Será entonces por el éxito y la fama? Pues tampoco. Para el éxito y la fama está la televisión. Una vez le preguntaron a Buero Vallejo qué era para él la fama, y respondió sin pensárselo dos veces: «la fama consiste en salir por la tele».

Cada escritor tiene su propia respuesta a la pregunta de por qué escribe. García Márquez decía que lo hacía para que le quisieran. Valle-Inclán afirmaba que se metió a escritor porque éste es un oficio donde no hay jefes que te den órdenes. Adolfo Bioy Casares explicaba que lo que le movió a escribir fue el puro placer de contar historias. Margarita Yourcenar respondía que escribía para defender un sistema del mundo. Y Maurice Barrés aseguraba que llenaba cuartillas para poder pensar, porque lo que se dice pensar, sólo se piensa con la pluma en la mano. Lampedusa, que escribió sólo una novela, El Gatopardo, confesó que le movió a ello ver cómo su primo tonto ganaba un premio de poesía. «Con la certeza matemática ─dijo─ de no ser más tonto que él, me senté a la mesa y escribí la novela».

El folio en blanco es una oreja que nunca nos falla. El papel es un confidente que siempre está dispuesto a escucharnos. Y escribiendo nunca se está solo porque le estamos hablando a una multitud. Por otra parte, la literatura es una manera de intentar explicarte el mundo y, de paso, explicárselo a los demás.

Uno de los grandes atractivos de hacer literatura está en la sensación de poder que proporciona. Porque, asombrosamente, nada hay comparable al poder de un simple lápiz, bolígrafo o cualquier instrumento de escritura: con ellos y un papel se pueden mover ejércitos, crear o destruir imperios, hacer que Isabel la Católica vote a Podemos o que Gengis Khan baile la yenka. La literatura es un espacio de libertad donde el autor tiene el poder creador de un dios. Si en la vida real no somos más que pobres muñecos en manos del azar, cuando cogemos el boli o nos sentamos ante un teclado, nos convertimos en dueños del destino de nuestros personajes y podemos resarcirnos de nuestra propia futilidad haciendo oficio de dioses sobre el folio en blanco.

Cuenta García Márquez que cuando tenía doce años, fue a cruzar una calle, y alguien le gritó «¡cuidado!», evitando así que lo atropellara una bicicleta. Entonces aquel hombre se le acercó y le dijo: «¿Ya vio lo que es el poder de la palabra?». Bromas aparte, lo cierto es que el poder de la palabra —siquiera idealmente— trasciende al de cualquier metal precioso.

Y luego está la vocación de eternidad que tiene el libro. El autor muere, pero sus libros permanecen. Nada hay más rentable, en términos de tiempo, que el que se emplea en escribir. Cada minuto que se invierte en hacer literatura se multiplica por mil o por un millón en la posteridad. Los libros están hechos para durar, y escribir sobre un papel es como esculpir en mármol.

Decía Cervantes que la literatura se hace con soledad y tiempo. Y yo añadiría que con tesón también. Con un poco de inspiración se puede escribir un poema o un cuento de pocos folios. Pero un libro extenso exige paciencia y disciplina; en definitiva, mucho trabajo. Camilo José Cela decía, siguiendo a Baudelaire, que la inspiración no existía: había que sentarse a escribir todos los días, y por burro que se sea, siempre acaba saliendo algo.

Escritura y melancolía

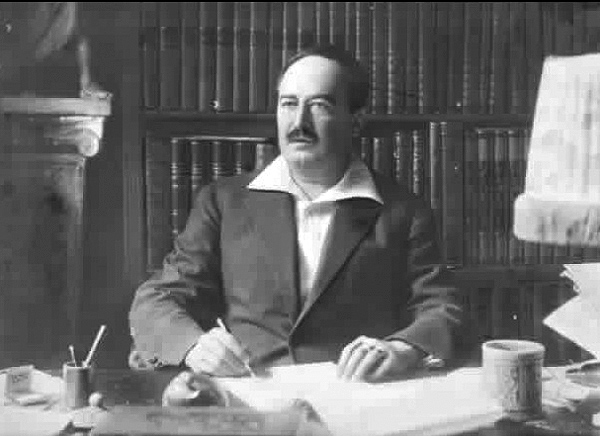

Blasco Ibáñez en su estudio de La Malvarrosa. Blog blascoimagenypalabra.

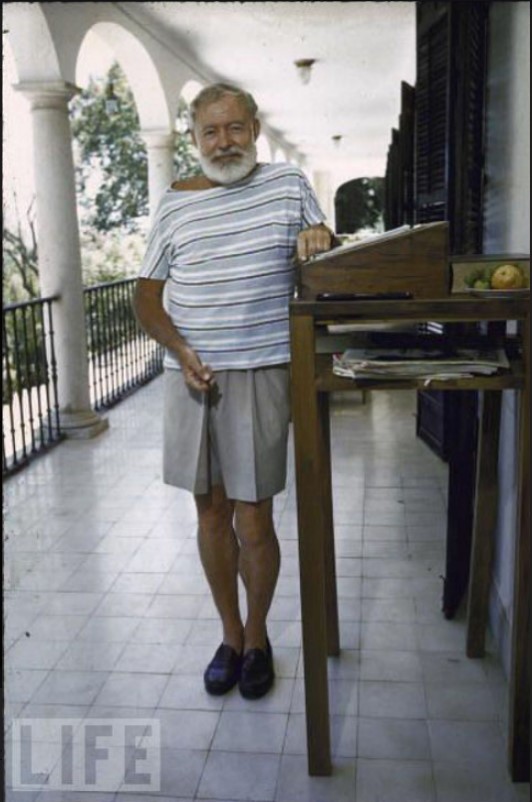

Por otro lado, la escritura requiere reflexión, e inevitablemente ─ya se sabe─, la reflexión engendra melancolía. De ahí que los escritores, en general, suelen ser gente más bien desencantada. Pero, claro está que hay de todo. Los escritores se pueden clasificar en dos grandes grupos: los vividores y los sedentarios. Entre los primeros, es decir, los vividores, forma arquetipo el escritor a la americana, tipo Hemingway. Estos escriben, al parecer, de cualquier manera y en cualquier parte. Con una mano teclean la máquina de escribir mientras con la otra sostienen el vaso de whisky. Y nunca anda muy lejos una superestrella del «star-system» que les enciende los cigarrillos. Es el prototipo made in Hollywood, en cuya escudería cerraban filas el referido Hemingway, John Dos Passos, Truman Capote, Bukowski, Henry Miller… Son los culpables de insuflar sueños imposibles en alevines de escritores avocados a la frustración.

Pero luego está, en el otro extremo, el escritor sesudo de grandes novelones como Thomas Mann, Robert Graves, Gore Vidal, Margarita Yourcenar…, que escriben gruesos tochos con una gran base documental. Entre estos extremos se sitúan, con mayor o menor aproximación a uno u otro polo, todos los demás.

En cuanto al modo cómo se escribe, las fórmulas no pueden ser más diversas: Hemingway escribía de pie, pues tenía un problema de aparato digestivo, sobre una especie de mueble archivador alto; escribía con enormes letras, unas cinco o seis líneas por folio, y los iba arrojando al suelo. Además decía que dejaba de escribir cuando más inspirado estaba, para así poder retomar el relato al día siguiente sin sentir el agarrotamiento del comienzo.

Hemingway, junto a su mueble de escribir.

Dostoyevski, escribió parte de su obra condenado a trabajos forzados en Siberia, a 50 grados bajo cero y entre ataques epilépticos. Robert Graves era más afortunado, vivía en Palma de Mallorca y escribía a mano, con plumilla y tintero, y luego a la noche un secretario se lo pasaba a máquina para que pudiera corregirlo. Blasco Ibáñez escribió alguna de sus novelas mientras estaba escondido en un desván, perseguido por la policía. Se cree que Cervantes escribió el Quijote en la cárcel. Alan Poe, alcoholizado. Galdós, acuciado por las de deudas…

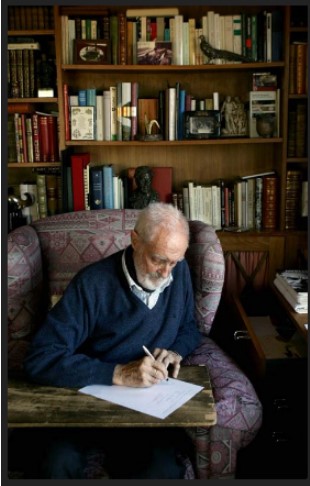

Luego están las manías de cada cual: Mario Vargas Llosa solía escribir por las mañanas en su casa y por la tarde iba a una biblioteca pública a corregir lo escrito. Antonio Gala no podía escribir en folios nuevos y utilizaba el reverso de unos ya usados que le proporcionaba cierto banco. Y José Luis Sampedro escribía en un sillón de orejas, apoyándose en una tabla que coloca sobre los brazos de la butaca.

José Luis Sampedro escribiendo en su sillón.

Hay quien prefiere escribir por las mañanas y quien por las noches. Dicen los mañanófilos que la cabeza está más despejada por las mañanas, y esto, aunque es verdad innegable ─siempre y cuando no amanezcamos con resaca─, no contradice la otra gran verdad de que por la noche uno se concentra mejor.

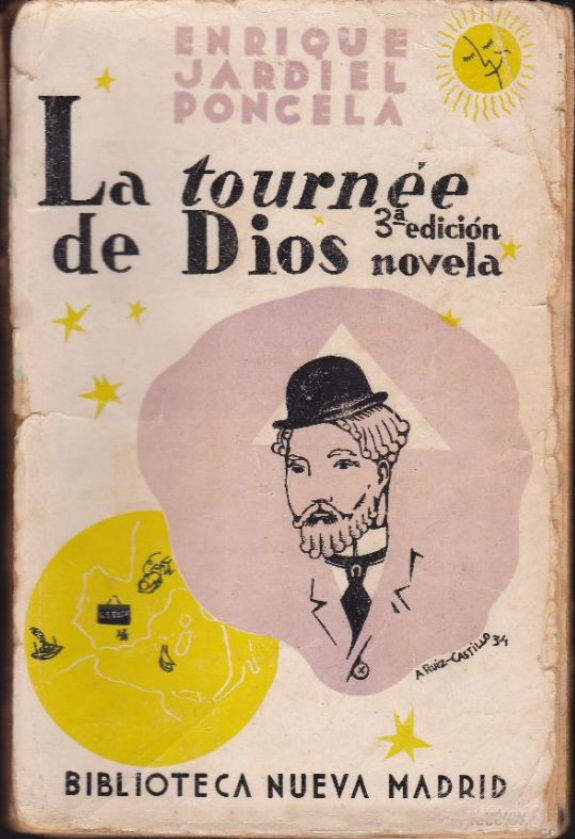

Luego los hay que prefieren el silencio, como Marcel Proust, que forró las paredes de su casa con corcho. Otros, en cambio, se adaptan con facilidad a un medio hostil, como Jardiel Poncela, que escribió su novela La tournée de Dios en una tienda de campaña en la sierra de Gredos y muchas de sus piezas teatrales nacieron en el barullo de los cafés; o José Hierro, que escribía junto a la barra de un bar, entre el ruido de las máquinas tragaperras.

Cubierta de la tercera edición (1936) de la novela La tournée de Dios (1932) de Jardiel Poncela.

De todo esto cabe deducir que se puede escribir de cualquier manera y en cualquier parte. Pero lo que nunca pueden faltar son los dos requisitos básicos de la escritura: tiempo y paciencia. Toda obra de arte, detrás de su refinada belleza, esconde un taller con olor a herramientas y sudor de oficio. Hay muchas maneras de escribir, pero ninguna que no pase por muchas horas de silla. Y aunque el talento cuenta, no cuenta menos, como queda dicho, el oficio y una tenacidad inasequible al desaliento.

Lectura oral del Prólogo del Quijote, donde trata del oficio de escribir

Cervantes escribiendo el prólogo del Quijote. QBI BVMC.

Recitario APE Quevedo 311. Lectura oral por el autor de este artículo del Prólogo de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.